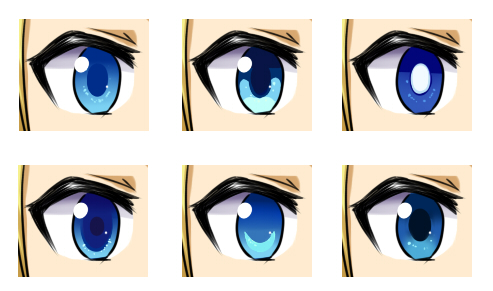

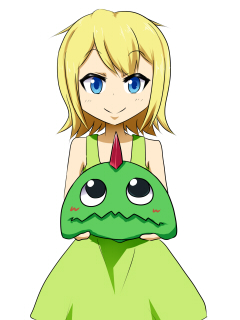

| それではベタ塗りまで終わった状態から、目の描き込みや肌の赤み、影やハイライトをつけて完成させましょう。 |

|   |

| 目の描き込みに格差感じるわ。 |

|

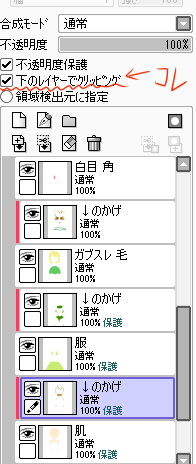

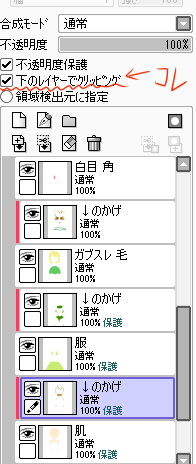

さて、影付けですが各塗りレイヤーは不透明度保護状態なので、直接同じレイヤーに描き込んでも(はみ出ないので)いいのですが、

ここではクリッピングを利用することで、より編集性の高い状態を維持したいと思います。 |

| 要は地の色と影を独立させてやって、地の色を維持してやると。 |

|

地の色の塗りレイヤーの上に新規レイヤーをつくり、「下のレイヤーでクリッピング」にチェックを入れます。

すると、下のレイヤー(正確には下のレイヤーを参照して行ったとき一番最初のクリッピング指定されていないレイヤー)で塗った範囲しか塗ることができなくなります。

このレイヤーに下のレイヤーに描いたパーツの陰影を描き込んでいきます。 |

| つまり各パーツの塗りレイヤーの上にクリッピングで影レイヤーを作ってやるというわけや。 |

|  |

|

合成モードは、影の色をちゃんと作りたければ「通常」でやってもかまいませんし、楽に「乗算」でやってもらってもかまいません。 |

| 複雑な模様だとかルービックキューブみたいなのはめんどくさくなって乗算でやりたくなる。 |

|

目の描き込みや肌の赤みなんかも、クリッピングを用いるとはみ出ないうえ消しゴムなどでの修正が容易なので、楽に作業を進めていくことができます。 |

| まずは乗算でつくるお手軽な陰影からご紹介します。 |

| 手抜き |

| 乗算を使う影は環境光の影響を反映しやすく、また影の落ち具合も統一されるため絵全体に統一感を出すことができます。 |

| 下手くそだとのっぺり感が出るがな。あと何より色が汚くなりやすい。まぁオーバーレイとかで調整すればいいが。 |

|

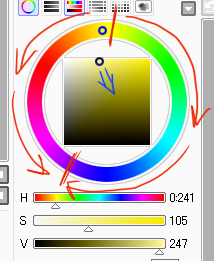

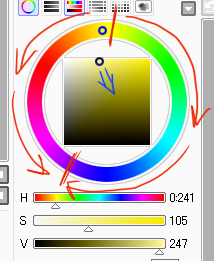

さてではどんな色を乗算すればいいかというと、基本的には灰色です。ただし、まっさらな灰色では単調になりがちなので、

肌など赤から黄色あたりの色相のものには赤みの灰色を、それ以外には青紫みの灰色がいいでしょう。影の濃さ自体は灰色の暗さで決まります。

ただし、環境光が強烈な場合はそちらの影響の方が強いので乗算にはその色を反映させます(夕焼けなら全体的に赤みの灰色を乗算することになる) |

| ま、色味に関しては画風の範疇やから、自分でいろいろ探ってみればええと思うわ。 |

|

次に通常で影色を地の色を元に作る場合です。基本的には色相を適した方向にずらし、彩度を上げて明度を下げればそれらしい色ができます。

彩度に関してはあまり変えなかったりあるいは逆に下げたほうがいいときもあります。これは画風や質感に影響する部分なので、一概には言えません。

色相のずらす量や方向も、個人の裁量による部分が大きいです。 |

|

※この講習をやった人の感覚

黄色より赤いやつは赤方向、少しでも緑が入れば青方向にずらす。赤紫~青は場合による(環境光や周囲との色のバランス)が、基本的にはあまりずらさず明度彩度の変化のみ。

彩度の変化量は物体の有機物感が強いほど彩度を上げ、逆に無機物感を強調したいときは下げる。明度の下降量は光源の強さや距離による。 |

| 自分でいろいろやってみろっちゅう話やな |

|

結構とんでもない色使いでも、全体で見るとキレイにまとまって見えるなんてこともあるので、色彩センスが活きるところでもありますね。 |

| 白とか黒はどうすんの。 |

| 単純な明度の変化だけでは味気ないので、普通は青紫などの環境光を考慮した色味を加えるのが普通ですね。 |

| ハイライトのレイヤーに関しては線画レイヤーの上に作るのがいいことが多いです。 |

| そのほうが光ってるっぽいしな。 |

|

ただこの場合塗りがはみ出る可能性が当然あります。ハイライトは大した面積にはならないのと多少はみ出ても光の拡散ということであまり気にならないのですが、

気になるという方は、レイヤーセットに塗りと線画をまとめてしまって、そのレイヤーセットの上にハイライトレイヤーをつくり、クリッピングにチェックを入れると、

レイヤーセット全体でクリッピングしてくれます。 |

| 詳しいやり方は自分で調べろ。 |

|

基本的にハイライトの色は白でも構いません。暗い色の物体には多少色味があったハイライトの方が良いので、影とは逆のずらし方でハイライトの色を作ります。 |

| ハイライトは質感に大きく影響する。無論、その強さとつけ方は画風による部分も当然大きいがな。 |

|

髪の毛だけでも、天使の輪をさっと描くだけってこともあれば、細かく描きこむこともありますし、描かないことだってありますね。 |

|

金属なんかは特にきつめにつけねぇと、なにこれ?プラスチックですか??ってことにもなる。ま、影もつけれない奴にハイライトは早いか。 |

|

……。肌に対するハイライトの小ワザとして、そのままでは見にくいハイライトを見えやすくするために、

肌レイヤーに赤い色をエアブラシとぼかしを使ってほんのり乗算しておいてからハイライトをのせる、というのがありますね。 |

|  |

| あれやな、扇情的な感じになるな(温かい目) |

|

まぁどちらかというと、肌の場合はそういう赤い部分はでっぱっている部分であることが多いので、そこにハイライトを置くのが自然といったほうが正しいですかね。 |

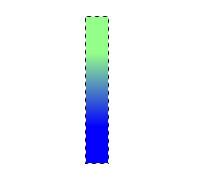

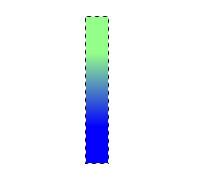

| グラデーションと言いながら、SAIにはそんな機能はありません。 |

| あくまでお絵かきソフトやしな。 |

| ですが、ぼかし筆である程度なら対応できます。 |

| クリッピングとか不透明度保護と組み合わせれば多少複雑な形状のグラデはなんとかなると。 |

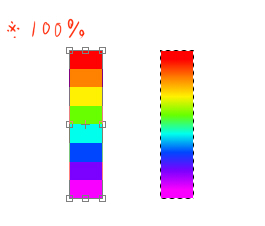

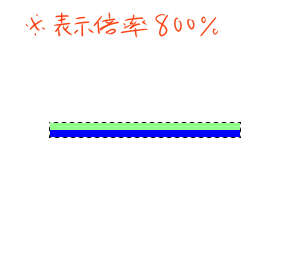

| むしろ綺麗で均一なグラデの方が作るのは難しいですね。しかしこれにも有名な小ワザがあります。拡大を用いる方法です。 |

| あれちまちました作業めんどいからそんな好きやないんやけど。 |

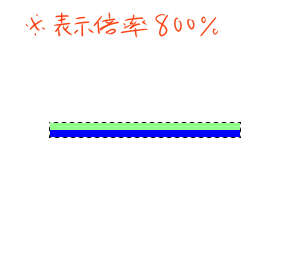

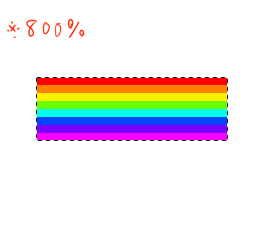

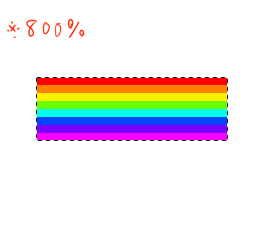

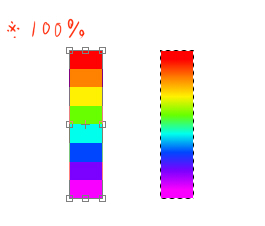

| 矩形選択や二値ペンを使って幅一ピクセルでグラデーションの最初と終わりの色を引いて、その二本をまとめて矩形選択。 |

|  |

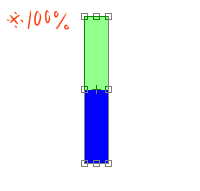

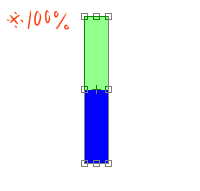

| 自由変形で縦に引き伸ばしてやると、プレビュー時はそんなことなかったのに、変形を確定したとたんグラデーションになります。 |

|   |

| 自由変形の「高画質プレビュー」にチェックを入れておくとグラデ状態がプレビュー時にも確認できる。 |

|

ラスタ形式で画像を扱っているソフトでは、変形に用いてるアルゴリズムにもよりますが、拡大に対して普通何らかの補間をしようとするため、このようなグラデーションが発生します。 |

| これ使うと虹グラデなんかもサクッと作れるな。 |

|   |

|

さて、これらをどこに使うかというと、代表的なのが目や髪ですね。特に髪のような広範囲にわたって同じ色を塗ることになるパーツはのっぺり感が出やすいのですが、

グラデーションをかけることでそののっぺり感を軽減することができます。 |

|

地だけじゃなくカゲにもグラデをかけるといいな。2カゲ(※かげの中に入れるもう一段暗い陰影。対して最初の陰影は1カゲと呼ぶ。)をつけるのがめんどい時とかこれでごまかせるし。 |

|

私の服や髪、肌のカゲにもグラデーションがかかっていますね。まぁ簡単に見栄えも良くなっていいんじゃないでしょうか。 |

| 手抜kせやな。まぁグラデを動かす(アニメ的な意味で)となると大変だが。 |