|

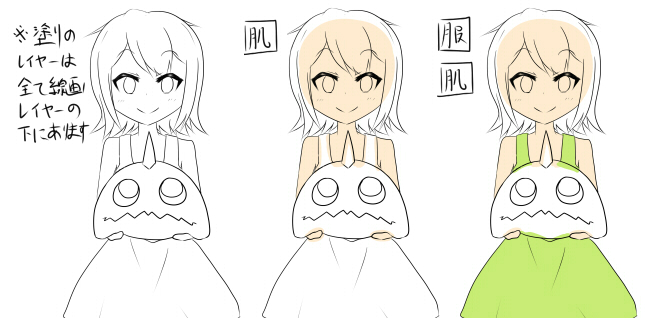

それでは実際に選択ツールを駆使して塗りの領域を作っていきましょう。 |

| どっからやんの |

|

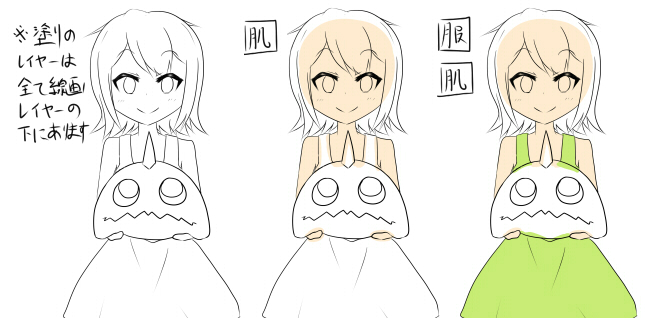

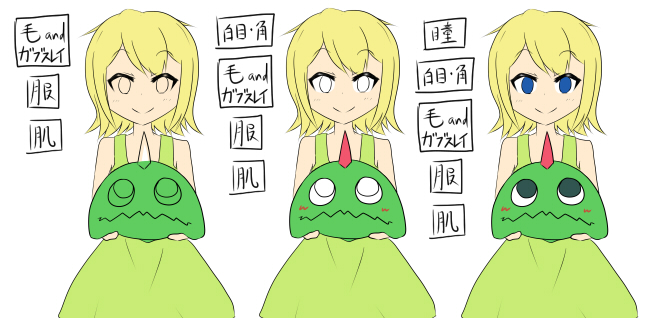

この講座やった人は肌から選択領域を作ってるみたいですね。曰く、対象をパーツごとに分けて考えるとき、

それらのパーツの前後関係となるべく同じになるようにレイヤーの順番を決める。

大抵のキャラは肌か後ろ髪が一番奥にあるから、それらからやっていくことになる。ということだそうです。 |

| つまりは一番下のレイヤーは肌だと。まぁさらにその下には背景レイヤーがあるだろうけど。 |

| あと他のレイヤーと重なるようなところはきっちりやらず、若干はみ出させるみたいですね。 |

| ドット欠けが嫌いなんやろ。ゲームとかほとんどやらねぇくせに。 |

|

前後関係をレイヤーで厳密に再現しようとすると当然無理が出ることもあります。現実の物体は囲うように存在していることが多いですからね。

その時はパーツを分けてしまう(髪→前髪・後ろ髪)か、割り切ってそこは前後関係を無視する(服の袖など)といいです。 |

| ぶっちゃけ絵を見る人からすりゃレイヤーなんてどう分けてようが関係ねぇからな。 |

|

さて、実際の工程です。線画レイヤーを領域検出元に指定し、自動選択ツールの領域検出元を「検出元に指定したレイヤー」にしておきます。

検出モードは「透明部分(精密)」か「透明部分(あいまい)」にしておきます。 |

| たまに忘れる。 |

|

線画レイヤーの下に新規レイヤーを作成し、何のパーツの塗りレイヤーか分かるような適当な名前(「肌」とか「スカート」とか)をつけておきます。 |

| 名前をつけておかないと「新規レイヤー5」みたいなのだらけになってどこに何描いたか忘れる。 |

|

前半で紹介した選択ツールを使って選択範囲を作っていきます。最初は自動選択をしてみて、穴があれば元に戻して(Ctrl+Z)選択ペンで塞いでからもう一度自動選択。

大雑把に選択できたら選択範囲を2ピクセルほど拡大して(「1ピクセル拡大」を2回行う)、細かい部分を選択ペン・選択消しゴム・自動選択+Altできれいにしていきます。 |

|

選択範囲を拡大することで線画の淵の部分も綺麗に塗ることができるわけや。選択範囲の拡大量はキャンバスのサイズ(というか線画の線の太さ)に依存していて、

落書き程度の小さいCGなら1回やったりやらなかったり、印刷用のでかいCGなら3、4回やったりもする。無論、塗りが線からはみ出るほど拡大したら無意味やからそのへんは場数踏んで慣れろ。 |

|

選択範囲ができたら、塗りつぶし(Ctrl+F)ます。このとき色はあとで調整できるので多少適当でも構いません。ただ塗ってあることがわかるような色であることが望ましいです。 |

|

白色の物を塗るときは青みの灰色つかうか、見やすくするために一番下に背景レイヤー作っておいてそいつを白以外の色で全面塗りつぶし(Ctrl+A→Ctrl+F)しておくとええな。 |

| それができたら、そのレイヤーの不透明度保護にチェックを入れておきます。 |

| 安全対策的な。 |

|

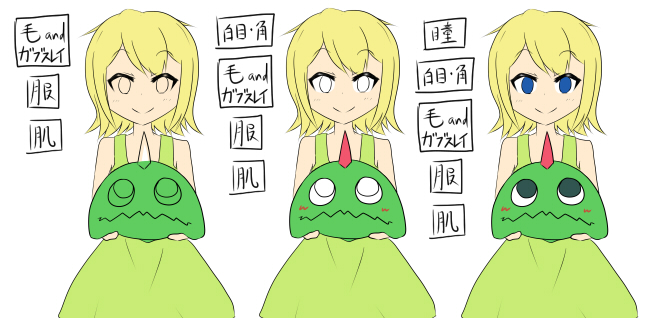

あとは同じ作業をすべてのパーツに行っていきます。この作業が最も地道で時間がかかるところです。ひとパーツ終わるごとに保存しておくと後悔しにくいですね。 |

|

レイヤー数爆増でメモリ不足が気になる人は、重ならないパーツは同じレイヤでもいいとすればいくらか(頑張れば半分以下くらいには)減るで。 |

| 例の絵のレイヤー構成はこんな感じ。結構レイヤーを節約しているのがわかる。

|

| 選択範囲もできたところで、色の調整をして実際の地の色を作っていきたいと思います。 |

| 不透明度保護してっから塗りつぶしとか「色相・彩度」なんかで簡単に色変えられるわな。 |

|

複数パーツを一つのレイヤーにまとめてる人は、他のパーツまで色が変わらないように、大雑把でいいので投げ縄で囲んであげてからここからの作業はやってください。 |

| で、色を変える手順をどうぞ。 |

|

まずは自分で色を作って、その色で塗りつぶしなおします。最初の塗りつぶし段階でそれをやってもらっても構いません。

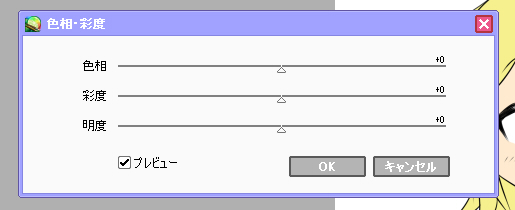

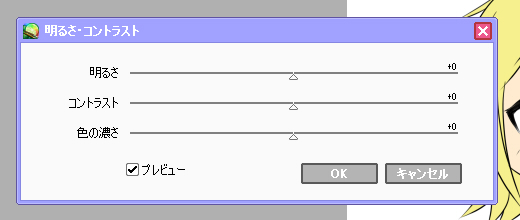

それができたら、「色相・彩度」や「明るさ・コントラスト」で色の調整を行います。 |

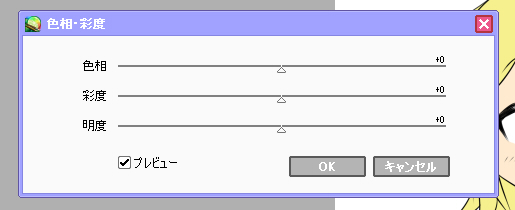

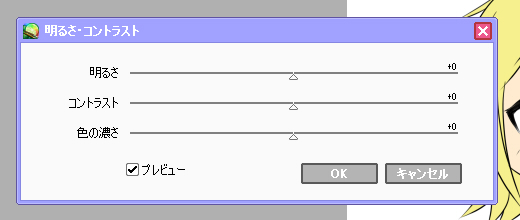

| 「フィルタ」→「色相・彩度」

「フィルタ」→「明るさ・コントラスト」

|

| 「色相・彩度」といいつつ明度もいじれるから、ぶっちゃけこっちで事足りる。 |

|

「コントラスト」は、範囲内に複数の色がないといじってもあまり変化がぱっとしないので、今回の場合のようなパーツごとの色調整にはあまり意味がありません。

ですが、「色の濃さ」というパラメータは直感的でわかりやすいので、彩度や明度をいじっても納得できる色にならないときはこちらでいじってみるのもいいかもしれませんね。 |

| で、何も知らん奴に色作らせると大抵彩度ガンガンの純色だらけになって目がチカチカするっていう。 |

|

彩度が高いことが悪いわけではないのですが、それでも彩度を最大にするのは避けたほうがいいですね。

特に配色に慣れていない最初のうちは、彩度の高い色同士の組み合わせは比較的難しいので、高彩度色は1~3色程度にすることが望ましいです。 |

| どっちかって言うとCGやらアニメ塗りというより配色の問題やな。 |

| 基本的に全体の彩度が高いほど子供向けに、低いほど大人向けになる傾向があります。 |

| 別にR-18的になるとかそう言う意味ではない。むしろそういうのはちょっと彩度が高い。 |

| 次に気をつけて欲しいのは白い物体と黒い物体の塗りです。 |

| 真っ白にしたらハイライトつけれなくなるし、真っ黒にしたら影つけれなくなるからな。当たり前だな。 |

|

環境光にもよりますが基本的には、白は青~紫がかった明るい灰色、黒も青~紫がかった暗い灰色を用います。

ただ、白目に関しては真っ白でも特に問題がないことが多いですね(影さえ付けられればいいので)。 |

| 白やら黒の表現は影やハイライトとも関わってくるからむずいんよな。色相をどう“ずらす”のかとかその辺がな。 |

|

同様に作るのが難しいのが肌色ですね。肌の色は影や周辺の色との兼ね合いもあるので思っている以上に自由度が高いです。

女性の肌色は明るく作りたいところですが、アニメ塗りではハイライトが見えることも重要なので、少し濃い目に作っても構いません。もちろん影の色やハイライトのつけ方にもよるので

自分の好みの色合いを探してみてください。 |

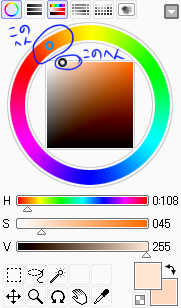

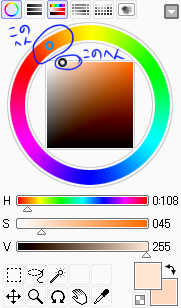

| ※肌色の大体の位置

|

|

女の肌色は濁ってねぇほうがいいから正方形の一番上の辺上だが、男の肌色は多少濁ってて濃くてもいいからもう少し下らへんはいってもいい。 |

|

変なところの色を肌色にすることで、キャラクター性を生むこともできます。不健康そうな感じだとか、赤面症だとか、宇宙人だとか。

ちなみに褐色肌は作るのが難しいです。最初のうちは自分だけで無理して作ろうとせずに、アニメや上手い人の絵の色を参考にしましょう。 |

| 終わったら上書き保存を忘れずに。 |